2008年2月19日 (火)

2008年2月14日 (木)

2008年2月 5日 (火)

2008年2月 1日 (金)

2008年1月24日 (木)

2008年1月23日 (水)

地場産物生産者との交流会

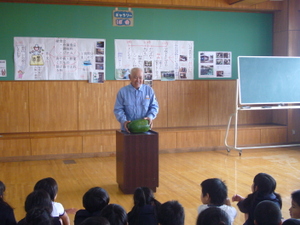

4校時,地場産物生産者との交流会で役場やJA,給食センターの方も含めて7名来られました。

給食に関するビデオ視聴(写真1枚目)の後,それぞれの方からお話をしていただきました。

じゃがいも生産者の方の話から:じゃがいもは,400年前にジャカルタから伝わったこと。また,ナスやトマト・ピーマンの仲間で,茎が大きくなってじゃがいもになること。馬鈴薯とも呼ばれること。などなど,クイズ形式でとても楽しいお話でした。(写真2枚目)

ねぎ生産者(母間在住)の話から:種をまくと1週間で発芽し,3ヵ月後に給食センターへ納入。ねぎを給食センターに納入する喜び(自分にしか分からない)は何とも言えない。ということでした。(写真3・4枚目)

とうがん(島口で「しぶい」)生産者の話から:とうがんは,熱と日に弱い食べ物で,実ができると,しきわらの上にのせて土からの熱を防いでいること。また,風通しがよく,涼しいところにで保存すること。育てるのがなかなか難しいそうです。(写真5枚目)

島かぼちゃ(島口で「長とっちぶる」)の話しから:種は売っていなので,欲しいときは来て下さい,育て方についてはおじちゃん(ご主人)に聞いてください,と。(写真6枚目)

最後に1・2年生が,感謝の気持ちをこめて「こころのごはん」という歌を歌いました。(写真7枚目)

「地産地消」という言葉は,最近よく使われるようになってきました。また「身土不二(しんどふじ)」という言葉も「食」に関する大切な言葉です。自分が生まれたところの水を飲み,生まれたところの食べ物を食べることが身体によいという意味だそうです。

読書タイム ~出張読み聞かせ~

3学期,職員による出張読み聞かせ。

1年生:用務員(主事)の先生が「キャベツくん」を。

2年生:まなびの学級の先生が「さっちゃんのまほうの手」を。

3年生:4年生の先生が「ぼくのおじいちゃんおじいちゃんのおじいちゃん」を。

4年生:5・6年生の先生が,介助犬についての読み物と話を。

5・6年生:3年生の先生が,「はたらく」ということについての読み物と話を。

4~6年生については,少し難しい話のように思いましたが,とても大切なことです。

「はたらく」というこは,「はた」:周りの人を,「らく」:楽にさせることなんだそうです。

なるほど,と思いました。しかし,実際この世の中,ワーキングプアだのストレスだの・・・。おっと読み聞かせとは違った方向に。

最近は,大人用の絵本があるとか。「本」でこころにも栄養を![]()

最近のコメント